【おびつだより掲載】「戦争の記憶」インタビュー全文公開!

記憶の中の戦争、平和をつなぐために

『おびつだより』第237号でご紹介した喜多見徳治さんの戦争体験と平和への願い。紙面には載せきれなかった喜多見さんの記憶と想いを、ホームページではたっぷりご紹介します。

※これは、喜多見さんの記憶をたどりながらお話しいただいた内容をまとめたものです。

当時の記録や事実と異なる部分が含まれる可能性があります。ご了承ください。

戦争中のことで、特に印象に残っていることはありますか?

いちばん印象に残っているのは、呑龍(どんりゅう)の墜落事故ですね。私が小学3年の冬のことでした。

その日は霧の深い朝で、新聞配達をしていた従兄弟に「飛行機が落ちたらしいよ。見に行こう」と言われて見に行きました。箕輪の畑に、陸軍一○○式重爆撃機「呑龍」が落ちていたんです。

尾根の松の木に機体がぶつかり、左のエンジンが壊れて、そのまま地面に突っ込んだようでした。プロペラは地面に刺さって曲がっていました。

機体の近くに、搭乗員の一人が投げ出され、全身が焼けていました。白く残っていたのは、袖口のあたりだけで痛ましい光景でした。全部で8人が乗っていたそうですが、残りの7人は機内で亡くなっていたそうです。

B-29のことで、記憶に残っていることはありますか?

B-29(アメリカ軍爆撃機)は、機体の大きさに驚きました。後から知ったのですが、全長は30メートルあるそうです。日本の飛行機が10メートルちょっとですから、比べ物にならない。後ろの銃座は、子どもが立って歩けるくらいの高さがありました。

また、プロペラの近くで、亡くなっている人を見たのですが、落下傘を付けたまま、開かずに亡くなっている方もいました。よそから来た人の中には、亡くなっているアメリカの兵隊を叩いている人がいたのも記憶に残っています。

機体は燃えながら落ちてきたので、部品もあちこちに飛び散っていたと思います。後になって役場に行ったら、機体から回収された釣り道具や、ゴム製のボートみたいなものが置いてありました。

小学生だった当時は、どうしてそんな道具が置いてあったのか分からなかったけれども、少し大きくなってから「アメリカは、人を助けるための装備をしていたんだな。人間を大事にしていたんだな」と思いました。

そういう道具が積まれていたということは、生きのびろということでしょう? それに比べて、日本軍は、「捕虜になってはいけない。死ね。」って、手榴弾を持たされるんだから。人間の命の扱い方がまるで違うと思いました。

また、少し大きくなってから「フランス人形」松丘小学校に戦後も保管されていたという話を聞きました。敵国から贈られてきたもので、壊されるはずだった人形を、誰かがこっそり隠して守っていたという話でした。

アメリカでは、日本から贈られた日本人形を大事に博物館で保管しているんですよ。それに比べて日本では、敵国のものだからと壊してしまう。すべてが“敵”のもの、という考えだったんでしょうね。

当時の学校生活について教えてください

私は小櫃小学校に通っていましたが、そこには軍隊が駐屯していて、家庭科室は軍隊の家事などのために使われていました。隊員は「タコツボ」という、人がひとり入れる大きさの防空壕を掘って隠れていました。

部落の人が軍隊用に供出された野菜を運んでくるのもよく見ていました。九十九里に米軍が上陸するとの情報を受けて、軍隊はそちらへ移ってしまいました。

当時は、まともに勉強をした記憶がありません。警戒警報や空襲警報が鳴るとすぐ逃げる準備をしていたので、常に頭がいっぱいでした。

学校にいるときに空襲警報や警戒警報が鳴ると、「すり鉢」と呼んでいた穴に逃げ込みました。場所は学校裏手の高台で、掘りくぼめてあるだけの、ただの穴でしたね。そこにみんなで身を寄せ合っていました。

登下校の時でも、空襲警報が鳴るとすぐ家に帰ったり、近くの溝に入って様子を見たりしていました。トタン屋根や竹やぶに、機銃弾の当たる音が聞こえて怖かったのを覚えています。

食べ物や暮らしのことはどうでしたか?

米なんてぜいたく品でしたよ。全部供出されて、白米のお弁当だと、ぜいたくだと怒られていましたね。うちは貧しかったから弁当は持って行かないで、皆が食べている間、運動場にいたこともあります。家では、さつま芋とかかぼちゃとか、そんなのばっかり食べていました。しかも、質よりも収穫量を重視していた品種で、今の芋みたいに甘くなくて、固くてまずいものでした。

食料の配給とは別に、地域では共同作業といって、うどんを配ったり、じゃがいもを分けたりしてくれていました。田んぼをやっていた人は、皆、兵隊になってしまったからです。

ほかに、当時印象に残っていることはありますか?

敵機はサイパン島から飛び立ってくるのですが、曇り空でも富士山の山頂は見えるんですよ。それを目印にして、日本の上空に来ていたそうです。横浜とか東京に向かうのに、富士山の山を見て角度を測っていたとか。帰りは箕輪の上空を通ることも多かったです。ルームランプをつけて帰っていく敵機が、夜の空を飛んでいくのを見たことも印象に残っています。

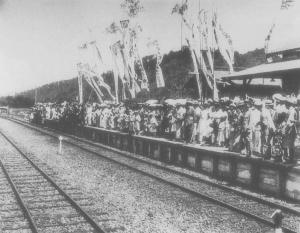

また、小櫃駅で旗を持って出征兵士の見送りをしたのも覚えています。出征した兵隊の村葬は見ていませんが、学校には戦死した人の写真がずらっと並べられていました。

【写真】小櫃駅での出征兵士見送り (撮影=安藤 保氏)

今、思うことや伝えたいことはありますか?

戦争は、勝っても負けても損をする。絶対にやっちゃだめ。戦争をやれば、無傷で終わることは無い。犠牲になった人や家族のことを考えれば、戦争なんてできないはずです。

いまの世界を見ても、戦争が起きていて本当に悲惨な状況です。「負の連鎖」を断ち切るには、何においても相手の立場に立って考えることが大事。

自分は、これまでの人生を振り返ってみて、色んな出来事がありましたが、「運が良かった」と思えることが多々ありました。早く平和な世界が来て、みんなが笑って過ごせる日が来てほしいです。

どうせ短い命なんだから、仲良くやった方がいい。

若い人たちには、「戦争を知らない世代」と言われるのではなく、「戦争のことを知ろうとした世代」になってほしい。私の話が少しでも役に立てばうれしいです。